(全国名师工作室发展实践研究课题组核心成员观点文章)

编者按:当前,我们正处在一个波澜壮阔的数字化转型浪潮之中,建设教育强国的宏伟蓝图对教育高质量发展提出了前所未有的迫切要求。人工智能技术作为引领未来的战略性技术,其与教育教学的深度融合,已不再是遥远的概念,而是推动课堂教学深层变革、重塑教育生态的关键驱动力。

项目式学习与大单元教学,正是在这样的背景下,日益凸显其作为培养学生核心素养重要路径的价值。二者共同指向了深度学习的发生,是推动学习方式从“被动接受”向“主动探究”根本性转变的重要实践范式。

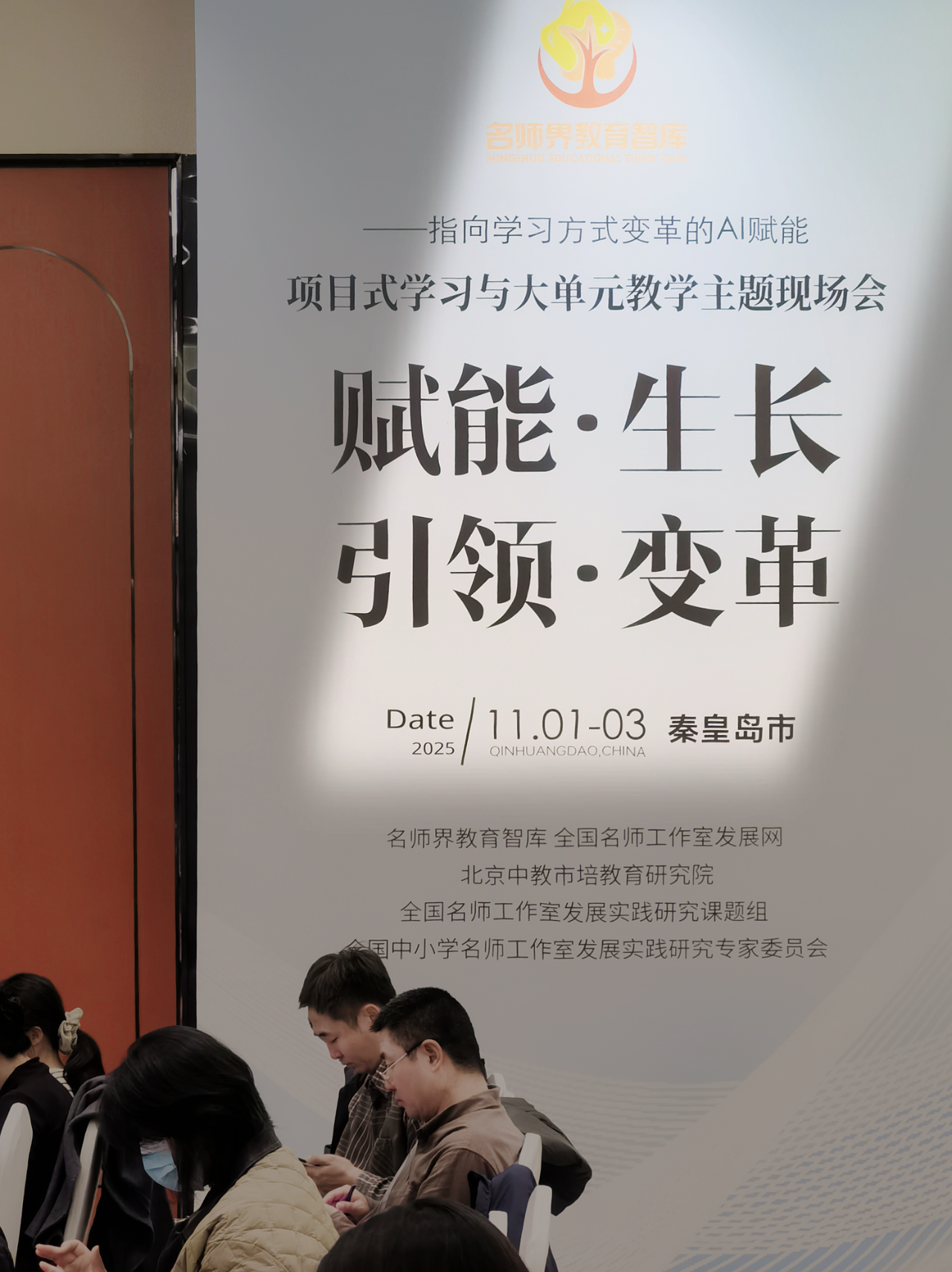

然而,在推进大单元教学与项目式学习的广泛实践中,一线教育工作者依然面临着诸多严峻挑战,为此,由名师界教育智库、北京中教市培教育研究院、全国名师工作室发展实践研究课题组主办,全国名师工作室发展网、全国名师工作室发展实践研究专家委员会、秦皇岛陈燕名师工作室等协办的“指向学习方式变革的AI赋能:项目式学习与大单元教学主题现场会”于2025年11月1日-3日在泰皇岛海港区隆重召开。

通过本次现场会,一是深化了AI赋能项目式学习与大单元教学的理论认知,探索“人机协同”教学新样态的本土化路径;二是展示了一批可复制、可推广的优秀实践案例与模型,为一线教学提供直观参考;三是促进了“专家-教师”创新共同体的构建,营造支撑教育创新的良好生态。

解析纾困整合之难、评价之困、个性化不足痛点的思路与策略

为期三天的“指向学习方式变革的AI赋能项目式学习与大单元教学主题现场会”于2025年11月3日在秦皇岛海港区圆满落下帷幕。本次大会在数字化转型与教育强国建设的时代强音下,紧密围绕人工智能技术与教育教学的深度融合,聚焦项目式学习(PBL)与大单元教学这两大核心路径,展开了深入富有成效的研讨与成果案例展示。

本次大会不仅是理念的宣讲台,更是实践的演练场,通过“综合场引领、分会场深耕、成果场凝练” 的三段式结构,立体化地展现了AI时代教育转型的路径与蓝图。成功搭建了“学术研究-技术赋能-课堂实践”三维对话的高端平台,有效推动了理论前沿、技术动态与一线经验的交汇融合。纵观全程,成果丰硕,亮点纷呈。

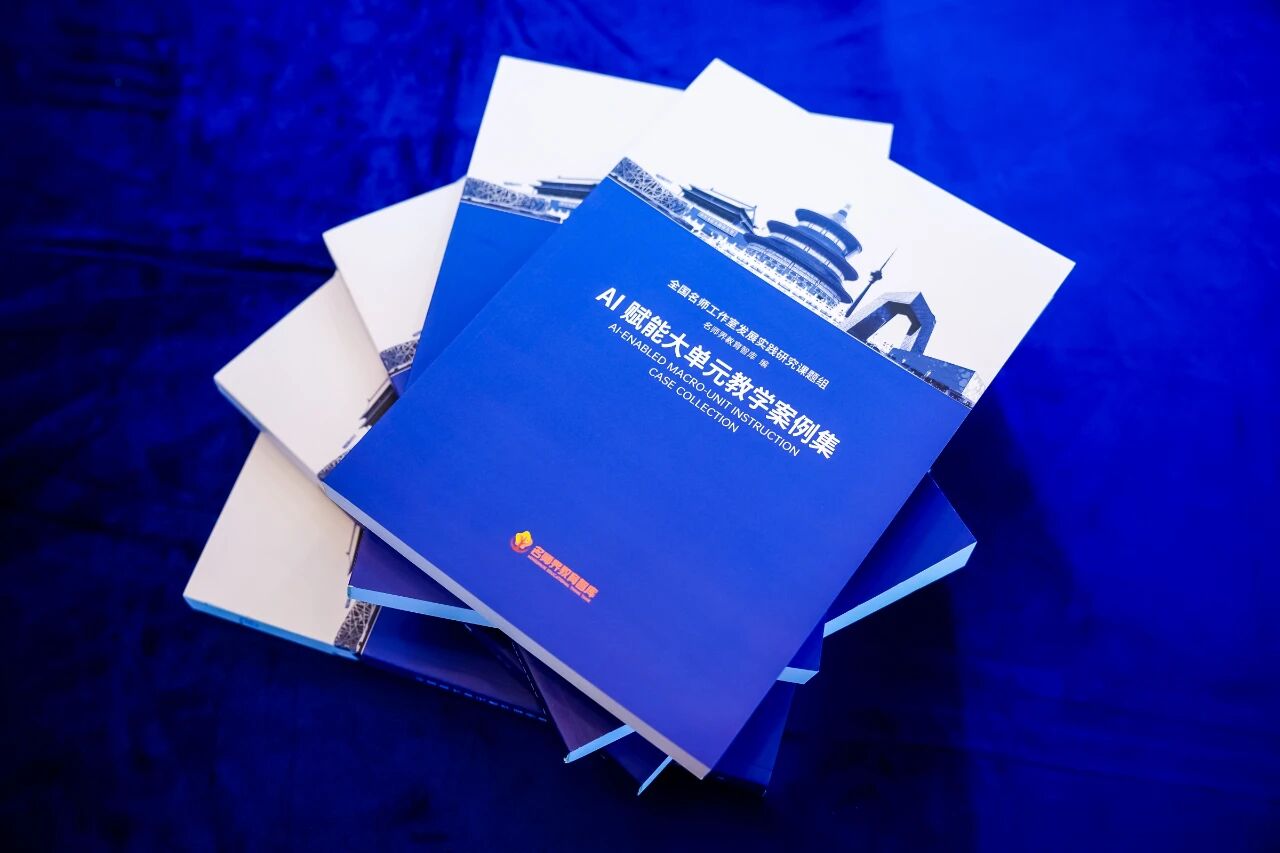

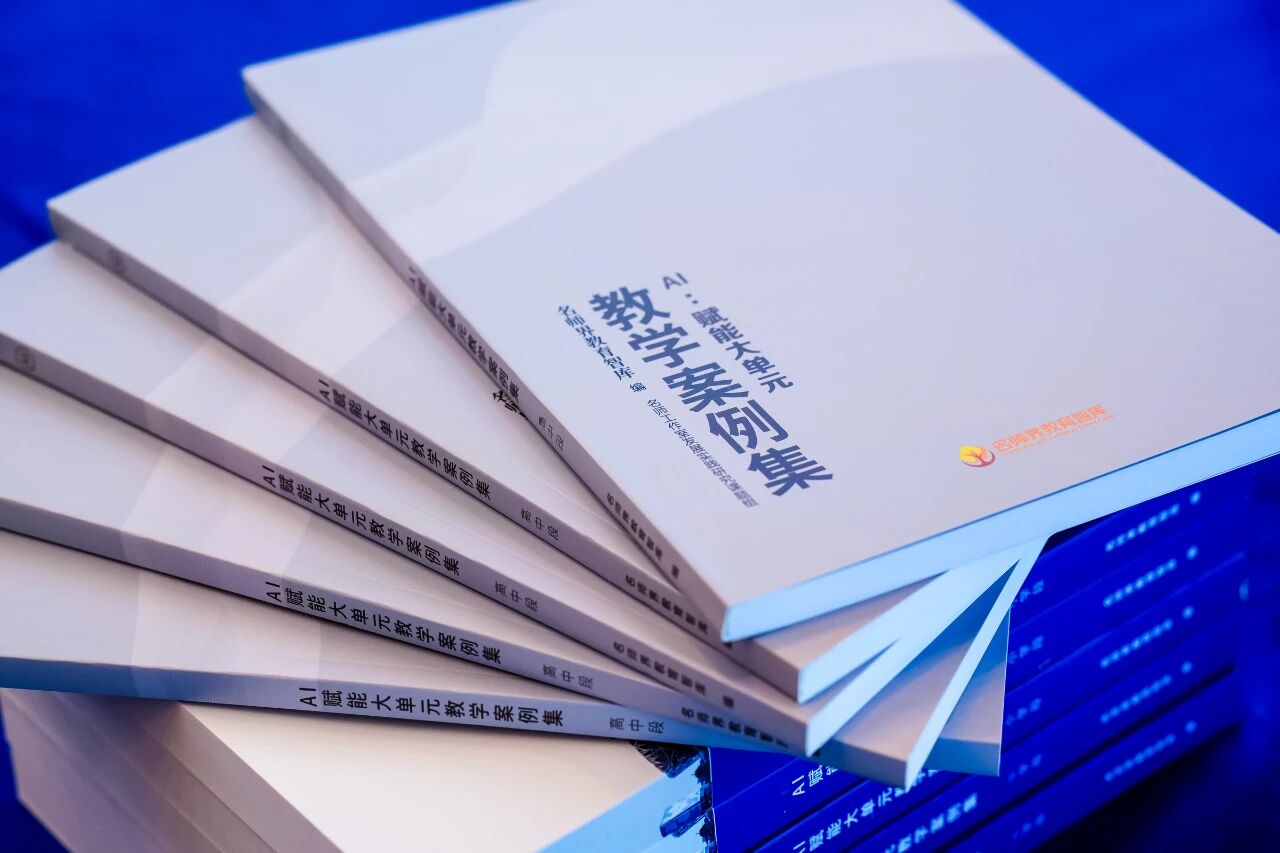

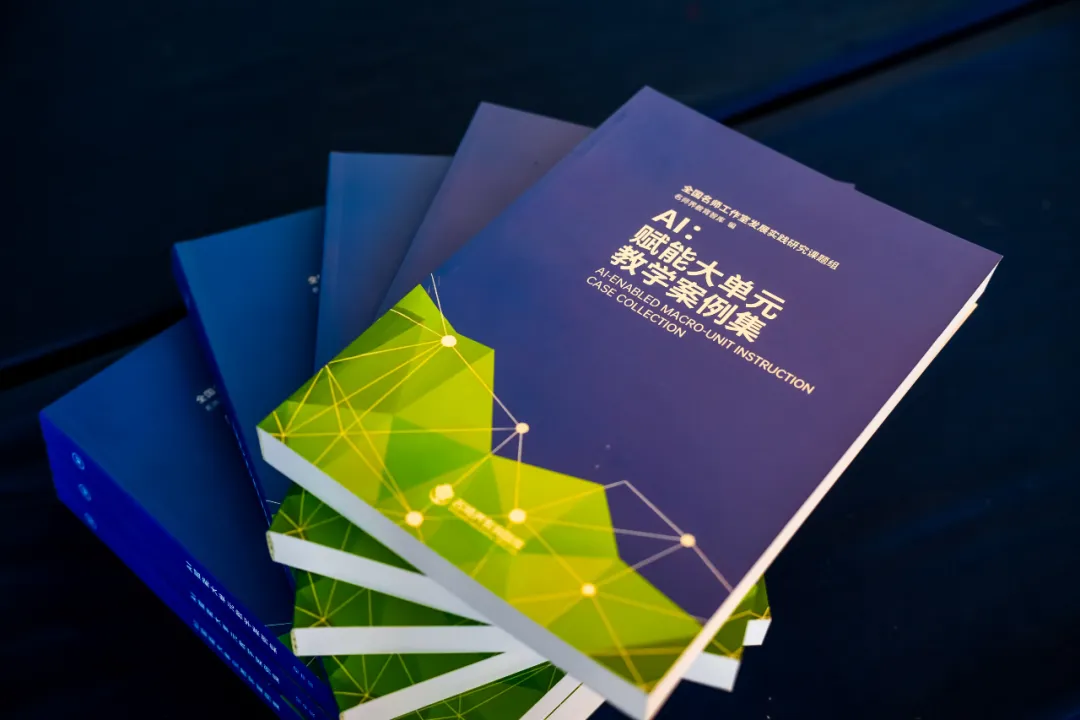

本次会议推出了一批典型案例和优秀成果,如秦皇岛市陈燕教育科研名师工作室项目式学习研究成果,工作室成员在领衔人陈燕老师的带领下凝聚集体智慧、集体攻关、坚持不懈、克服没有经费等各种困难,共同凝练成工作室成果并出版了《初中语文单元整合与项目式学习实践》系列出版物。另外如湖南湘西州凤凰山第一中学谭岳副校长的《民族资源遇见化学实践——初中跨学科项目式活动的初探》和秦黄岛海港区吴鑫云老师的项目式学习《让红领巾更鲜艳》以及湖北随州市名师工作室主持人付密副校长的《探析项目式作业设计的优化策略与实践路径》等300余项优秀成果,充分体现了各地名师工作室、一线教师能够在教育教学研究上下了真功夫,是真研究、真实践,并经过了课堂实践检验。

一、大会总览高起点谋划,多维度突破,全景式展示

本次大会的顶层设计凸显了三大核心特征:

战略导向明确:紧密对接国家教育数字化战略,将AI定位为破解项目式学习与大单元教学“整合难、评价之困、个性化不足”三大痛点的核心驱动力,探索“人机协同”教学新样态的中国路径。

范式融合创新:首创学术报告+实操工作坊+师生案例展示+AI量化观察 的四维融合模式。这不仅让教师听懂理论,更通过亲手操作、亲眼观摩、实时数据分析,实现从知到行的无缝转化。

成果链条闭环:大会形成了“案例征集—现场展示—专家点评—评选入编—成果推广” 的完整链条。会议期间展示的优秀成果将入编《核心素养导向·课堂教学关键技术丛书》,并通过“全国名师工作室发展网”进行全国性辐射,确保了创新实践的可持续传播与迭代。

二、分会场深度聚焦双线并进,各展所长,异彩纷呈

11月2日的议程是本次大会的“精髓所在”,两个实体分会场以不同的风格和侧重点,共同描绘出AI赋能教学的广阔光谱。

分会场一:交流分享与专题工作坊的深度循环

本会场的特点在于“高密度案例冲击”与“深层次专题研修”的有机结合。

上午场:交流分享——全景扫描下的实践图谱

上午的议程堪称一场项目式学习的“案例博览会”。在短短3小时内,密集分享了13个来自全国各地的优秀案例,涵盖了从“大思政”育人格局到“智慧校园绿地改造”,从生物结构到声现象统整,从民族资源与化学融合到中华传统节日探索。其突出亮点在于:

广度与深度并存:案例横跨小、初、高各学段,覆盖文、理、综各学科,展现了项目式学习强大的普适性与灵活性。

真实问题驱动:如《为世园公园设计制作多功能垃圾分类回收桶》、《“航天工程师”挑战赛》等案例,均源于学生身边的真实问题,极大地激发了学生的学习内驱力。

AI融合初显:多位分享者不约而同地提及了利用AI进行资料检索、方案设计和成果生成,体现了基层教师对新技术工具的积极拥抱与自发探索。

下午场:专题工作坊:从理念到实操的赋能跃升

下午,会场迅速从“展览模式”切换至“生产模式”。李泽晖博士的专题分享《项目式学习设计的存在问题与改进策略》,直指教师在PBL设计中常见的“目标虚化、任务碎片、评价缺失”等问题,提供了系统性的改进框架与工具。随后,丁玉海老师主导的工作坊,以 《人工智能驱动跨学科教学设计与实施》 和 《AI工具快速生成大单元设计》 为主题,带领老师们现场操作AI工具,亲身体验从输入指令到生成完整教学方案的全过程,实现了技术赋能从“观感”到“手感”的关键一跃。

分会场二:学科融合与AI赋能的精准探索本会场则更加聚焦于学科

本位与AI技术的深度融合,呈现了另一番精彩。

上午场:交流分享:学科素养与AI的碰撞火花

此会场的分享同样丰富,但更鲜明地体现了“学科坚守”与“技术赋能” 的平衡艺术。

文科领域:李应平老师从“局外人”到“当事人”的历史育人体系建构,深刻诠释了学生立场的回归;李海燕老师的《当AI遇上生本课堂》,展示了小学语文如何在AI辅助下实现单元统整与个性化学习。

理科领域:亢荣老师的《AI赋能下“设计校园声音优化方案”》是一个典范之作,它紧扣物理学科的“声现象”大概念,利用AI进行数据分析与方案模拟,实现了科学探究与技术应用的完美结合。李艺老师的数学案例,则展现了AI在实现大单元精准教学、捕捉学生思维路径上的巨大潜力。

下午场:案例分享与工作坊:聚焦德育与教师成长

下午,朱维维老师带来了《AI赋能育人工作提质增效》的案例分享与工作坊。这将AI的应用场景从学科教学拓展至立德树人的核心领域,探讨了如何利用AI进行学情分析、家校沟通、个性化德育方案制定等,为班主任工作和学校德育管理提供了全新的思路与工具,揭示了AI赋能教育的更多可能性。

三、巅峰展示11月3日六大分会场——教学改革的“终极检验”

如果说前两日是理论与框架的构建,那么11月3日上午的六个并行分会场则是将一切理念置于真实课堂中的“终极检验”。这场覆盖全学段、全学科的“阅兵式”展示,让与会者看到了教育变革最真实的模样。

①玉带湾学校(小学语文项目式学习):陈燕教育科研工作室团队的李楠、师妍、连子越、李可心团队带来的《探索科技奥秘启迪未来发明》如同一场童年与科技的对话。学生化身为小小发明家,在真实的驱动性问题中,通过AI工具进行信息检索与原型设计。王红梅校长在点评中盛赞其“在守护儿童好奇心的同时,赋予了他们改变世界的工具与自信”。

② 第八中学明志校区(初中语文项目式学习):陈燕初中语文名师工作室团队的彭宗芳、杨继敏、郝艳丽、郜倩颖团队的《时空漫游者——中国科技成就沉浸式主题展》是初中生能够达到的思维高峰。该项目以严谨的语文能力训练为筋骨,以跨学科探究为血肉,借助科技手段打造出令人惊叹的虚拟展厅。点评专家张春娜老师精准地指出,该案例成功破解了“活动探究单元”的教学密码,实现了“在坚守语文本位中实现素养的全面升华”。

③ 菲拉海景酒店(高中/小学跨学科项目式学习):此会场是理性思辨与实践创意的交融。张芳老师的《聚焦素养:项目化学习设计中的“避雷”与优化路径》,为热情的一线教师提供了冷静的“导航图”,指出常见的认知误区和实践陷阱。而李艳杰老师的《“未来足球”跨学科项目式学习案例展示》,则生动展示了如何将一个全民话题转化为融合物理、数学、数据科学、体育的复杂学习任务。关景双副院长的点评一针见血,强调了“项目设计逻辑自洽”与“学生思维可视性”的至高重要性。

④ 教师发展中心附属小学(文综整本书教学):这是一场以四大名著为载体的中华文化盛宴。从《水浒传》解码英雄到《三国演义》剖析谋略,从《西游记》话说悟空到《红楼梦》品读元春,四位教师通过说课、讲课、说播课等多元形式,展现了文科大单元教学的巨大张力。芦苇老师的点评充满人文底蕴,他强调,大单元教学的核心在于“用当代的视角,激活经典的生命,从而滋养学生的精神世界”。

⑤ 东华里小学(理综贯通式教学):本会场精彩地演绎了如何围绕一个核心概念进行贯通性的教学设计。从张旭江校长揭示“除法运算的‘不变密码’”这一大概念,到道盛琴、王丽霞老师分别执教《除数是一位数的除法》《小数除法》,最后再由张旭江校长完成《分数除法》的收官之作,清晰地展示了数学思想从三年级到六年级的螺旋式上升。蒋守成老师点评认为,这正是“为学生的数学思维构建了清晰而坚固的承重墙”。

⑥ 迎秋里实验学校(综合大单元教学):此会场最具跨界与美感。张曦元老师带领导学生《破译<恭喜恭喜>新年欢歌的神秘密码》,张鑫老师开启《汉字起源的跨界之旅》,张春杰老师引领《中国古建筑色彩探秘》。这些课例打破了学科壁垒,在音乐、文学、历史、美术的交汇处培养学生的审美与综合素养。陈冠夫副校长的点评本身就如同一场艺术教育,他指出:“综合育人的最高境界,是让学生在生活中处处发现美、理解美、创造美。”

0